年間の食中毒の患者数の約半分はノロウイルスによるもので、その7割は11月から2月に発生しています。このノロウイルスは感染力が強く少量のウイルスで発症するため、大規模な食中毒を起こしやすい上、大量調理を行なう社員食堂にとって脅威の存在です。ノロウイルスに限らず、食中毒は、調理者からの食品の二次汚染により発生することが多いため、調理従事者は特に注意が必要なことは言うまでもありません。もちろん社員食堂運営会社にとって、衛生管理は最優先事項の一つ。コロナ禍でも疎かにすることのできない食中毒対策の状況や衛生対策の問題点などについて、(公社)日本食品衛生協会 食品衛生研究所 微生物試験部の甲斐部長にお話をうかがいました。

(文中敬称略)

【プロフィール】甲斐 明美(KAI,Akemi)

公益社団法人 日本食品衛生協会 食品衛生研究所 微生物試験部部長。薬学博士/九州大学薬学部薬学科卒業後、東京都立衛生研究所(現東京都健康安全研究センター)微生物部長を経て公益社団法人日本食品衛生協会 食品衛生研究所入所。研究分野は腸管系病原菌(大腸菌、腸炎ビブリオなど)の細菌学、生態・疫学。著書に『HACCP:衛生管理計画の作成と実践』(分担執筆、中央法規)、『食品由来感染症と食品微生物』(分担執筆、中央法規)、『やってみよう簡易検査―衛生管理を見える化しよう (食品衛生教育シリーズ) 』(日本食品衛生協会)等。

【法人概要】公益社団法人 日本食品衛生協会

飲食に起因する危害の発生を防止し、公衆衛生の向上および増進に寄与する目的をもって、昭和22年(1947年)に制定された食品衛生法に呼応し、食品関係のあらゆる業態の方がたが相集い、この食品衛生法の趣旨にそって行政に協力し、自主衛生管理を実施することを目的として、昭和23年(1948年)11月1日に社団法人日本食品衛生協会が設立された。設立以来、全国組織を通じ、食品等事業者に対する食品衛生の向上や自主管理体制の確立のための食品衛生指導員活動、食品等の試験・検査業務、食品営業賠償共済の推進、各種講習会の開催、食品衛生図書等の頒布普及、消費者に対する情報提供、食品衛生にかかわる国際協力、調査研究の推進等、各種公益目的事業等を実施している。平成25年(2013年)4月1日より公益社団法人として内閣総理大臣より認定を受けている。

Webサイトアドレス http://www.n-shokuei.jp

食中毒の原因は大別すると5種類

食中毒の原因は大別すると5種類に分けられます。まず「細菌」「ウイルス」「寄生虫」の3種類で、これらは微生物によるもの。次に「自然毒」、これはたとえば植物性の自然毒だと毒キノコや有毒植物を間違えて食べた事例、動物性の自然毒だと有名なのがフグ毒です。そして「化学物質」で、最近話題になったのは古いやかんで調製したイオンドリンクによる銅の食中毒やスポーツ飲料を保温性の水筒に入れて発生した銅の食中毒事例があります。また飲食店で起きた例だと、ドレッシングの入っていた容器に洗剤を移して使っていて、それをアルバイトの人がドレッシングと間違えて料理にかけて提供してしまったという事例もありました。

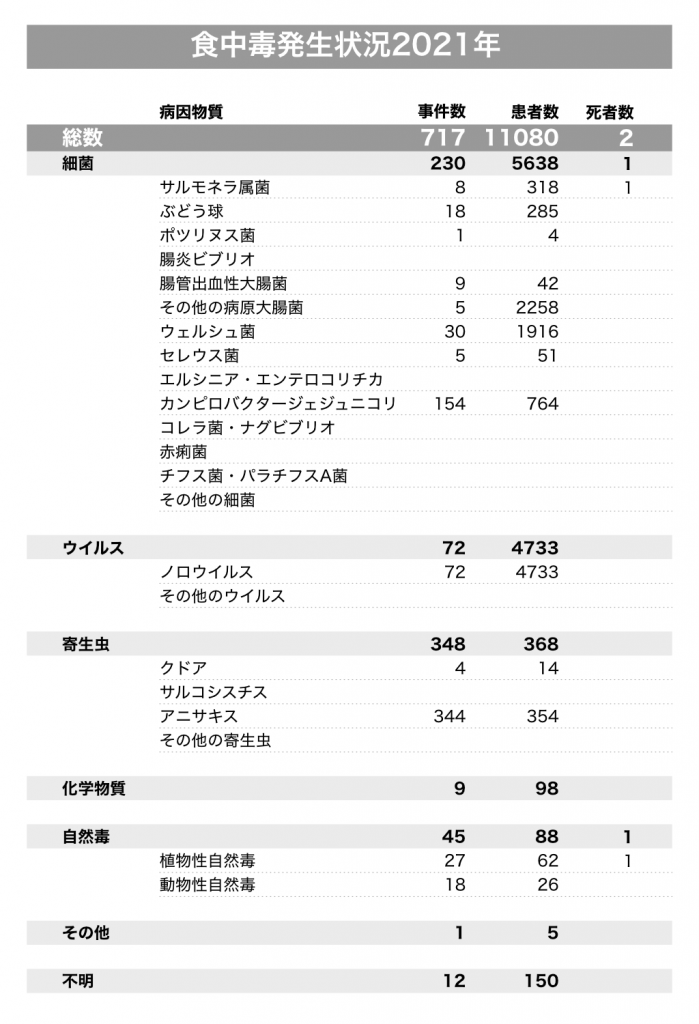

2021年は「細菌」が原因の食中毒が230件、「ウイルス」が原因の食中毒は72件、ウイルスはすべてノロウイルスでした。そして「寄生虫」では348件の食中毒が発生し、主にアニサキスが原因となっています。「化学物質」は9件でした。

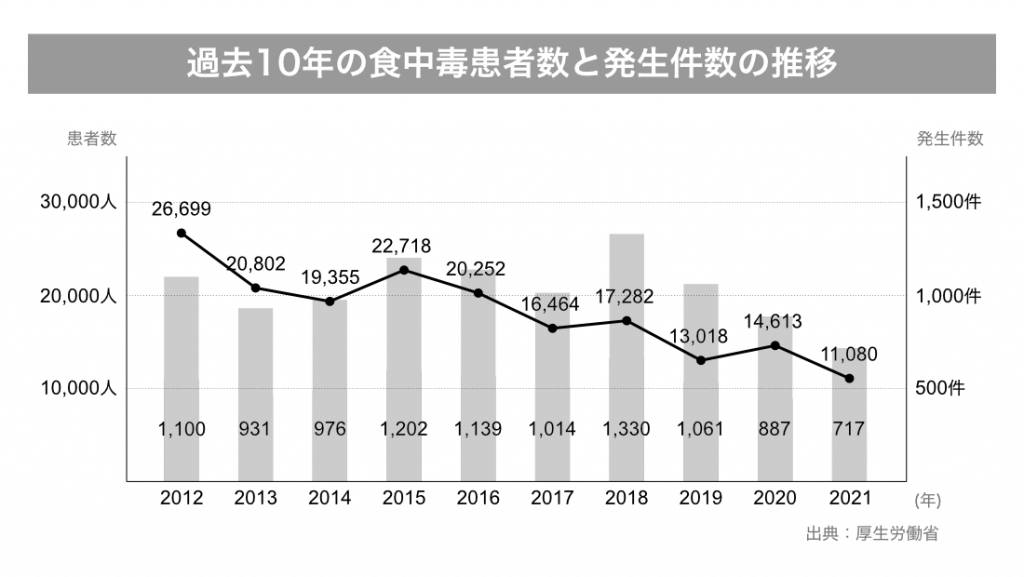

2021年の食中毒発生事件数を病因物質の比率で見ると、ノロウイルスによる事件が少ない状況でした。ノロウイルス食中毒は、飲食店等で発生することが多いのですが、コロナ禍で飲食店が開いてなかったことが要因だと思われます。食中毒全体では例年1,000件以上発生しますが、2021年はコロナ禍の影響による飲食店の休業や営業時間の短縮もあり、例年に比較すると事件数は717件と、2020年と同様に少なくなっています。

※厚生労働省の食中毒統計資料によると、2020年の食中毒発生総数は887件、患者数は14,613人、死亡者は3人。また2021年は食中毒発生総数が717件、患者数は11,080人、死亡者は2人とさらに減少しています。

社員食堂で起きる食中毒の傾向

社員食堂などの集団給食で特に問題となるのは「細菌」と「ウイルス」ですので、それぞれの特徴をあげましょう。まず「細菌」ですが、多くの細菌は食品の中で増えて食中毒につながります。一方「ウイルス」は食品の中で増えることができません。「細菌」と「ウイルス」の大きな違いは「ウイルス」は生きた細胞の中でしか増殖できないということです。

逆に言えばノロウイルスは食品の中では増えることができませんが、非常に少ない量でも口から体に入ると腸管内で大量に増殖して発症します。ノロウイルスに感染している人の便からは100万個、1000万個ものウイルスが検出されるので、調理従事者がノロウイルスに感染していると、食品を汚染させるリスクが非常に高いのです。

ですから少量のウイルス量でも感染するノロウイルスの食中毒を予防するのは、難しいという側面もありますが、予防しなければなりません。。対策としては調理従事者が少量でもウイルスを持ち込まないことです。このように細菌やウイルスによって少しずつ性質に違いがあります。

ちなみに「寄生虫」のアニサキスによる食中毒は、鯖や鰯、鮭の刺身を食べた後に発生することがあります。鮭にはアニサキスがいることが多いのですが、サーモンは生で食べることが出来ます。これは、寄生虫はマイナス20度で48時間以上凍結させれば死滅するからです。サーモンは、冷凍処理してある(凍結によってアニサキスが死んでいる)か、あるいは養殖魚(アニサキスがいない)です。海から直接獲ってきた鮮魚の方が寄生虫のいる可能性が高いのです。

食中毒の原因となる食品例

食中毒の病因物質と主な原因食品

- 腸管出血性大腸菌・・・食肉(牛肉)やレバーなどの内臓肉、野菜類

- サルモネラ属菌・・・・鶏肉、鶏卵

- カンピロバクター・・・鶏肉(生、加熱不足)

- 黄色ブドウ球菌・・・・素手で作った食品

- ウェルシュ菌・・・・・煮込み料理(前日調理)

- セレウス菌・・・・・・チャーハン、スパゲティ

- ノロウイルス・・・・・二枚貝、あらゆる食品(二次汚染)

- アニサキス・・・・・・サバ、イワシ等の生食

- クドア・・・・・・・・ヒラメ等の刺身

- サルコチスチス・・・・馬肉の生食(冷凍品を除く)

集団給食で食中毒の原因となるリスクの高いものはノロウイルスや黄色ブドウ球菌、サルモネラ属菌、ウェルシュ菌、腸管出血性大腸菌等の病原大腸菌です。集団給食を原因として食中毒が発生すると、喫食者数が多いため、規模が大きくなり、報道されることも多く、信用失墜になります。

腸管出血性大腸菌

下痢を起こす大腸菌には色々な種類がありますが、最も重要なのはO(オー)157を代表とする腸管出血性大腸菌です。O157食中毒の原因食品の第1位は、「レバ刺や牛肉ユッケ」でした。しかし、これらの食品に対して提供禁止や厳しい規格・基準ができて以来、これらの食品による食中毒はほとんどなくなりました。次に「加熱不十分な肉」が原因となる場合があります。肉を生焼け状態で提供することにはリスクがあります。また、「食肉から二次汚染した食品」や「サラダや浅漬けなどの野菜類」等が原因となる場合もあります。

かつて腸管出血性大腸菌による食中毒の原因は、ほとんどが「肉」だろうと言われていましたが、最近は肉以外の食品、例えば、野菜、ポテトサラダなどの総菜、柏餅という事例もあります。

サルモネラ属菌

サルモネラ属菌の一番の汚染源は鶏肉です。昔は鶏卵でしたが、今の卵はかなりきれいになっています。ほぼ生の状態で食べる鳥刺しや、加熱不十分な鶏肉、そして鶏肉からの二次汚染が食中毒の原因となっていることが多いですね。

カンピロバクター

カンピロバクター食中毒は、飲食店などで発生することが多いため、事件数の割に患者数が少ない傾向があります。カンピロバクター食中毒の原因食品としては、サルモネラ食中毒同様、鶏肉が一番多く、鳥刺しや少し炙った鶏肉など加熱不十分な鶏肉が原因といった事例が多いですね。

市販鶏肉のカンピロバクター汚染率は50%にも及ぶこともあり、かなり高いのです。生肉が入っていたビニール袋、その中には肉のドリップが残っていることが多いのですが、このドリップ内には食中毒菌が存在していることがあります。その袋を無造作に捨てると、その袋内に残っているドリップが飛び散ってドリップと共に食中毒菌が他の食品を汚染する、あるいはシンク内を汚染します。その汚れたシンク内に水を張ってその中で野菜を洗ったりすると洗った野菜が食中毒菌に汚染されます。菌は目には見えないので、このようにして汚染が拡大していくこともあります。

社員食堂で発生したカンピロバクター食中毒はそれほど多くはありませんが、2020年に都内の小学校の給食を原因として集団発生事例がありました。この事例では、鶏肉を使ったおとうふミートローフが原因と推定されました。加熱には、ジェットオーブンが使われていたのですが、加熱ムラも含めて加熱不十分であったと推定されました。このような事故は、特に集団給食で注意するべきことだと思います。ジェットオープンの使用法はとても重要です。使い方を誤り、食品を入れ過ぎたりすると食中毒に繋がります。

ウェルシュ菌

ウェルシュ菌食中毒の原因食としては、カレーやシチューなどの煮込み料理が多いですね。社員食堂で気をつけないといけないのは、カレーなどを温かく提供するために、中途半端な温度で保温し続けるということ。それは危険です。よく言うのは「熱い物は熱く、冷たい物は冷たく」。熱くとは65度以上、冷たくとは10度以下で保温することです。

例えば、30度から50度位の温度で保温しておくと、ウェルシュ菌は、この温度帯で非常に活発に増殖するのです。保温と称して菌を一生懸命増やすことになります。また、ウエルシュ菌は、芽胞(がほう)という熱や薬剤に強い耐久細胞を作ってしまうことがあります。一端菌(芽胞)を増やしてしまうと、その後、殺菌することは大変です。兎に角、菌を増やさないことが重要です。

セレウス菌

セレウス菌食中毒は、チャーハンやスパゲッティなどを原因として発生することがあります。チャーハンを作るときに、「炊きたてのご飯よりも前日に炊いた、少し水分が飛んでパラパラしたご飯の方が良い」と言いますね。ご飯にセレウス菌が付いてしまうと、室温に置いた間に菌は一機に増殖してしまいます。セレウス菌は、特に増殖が早いので注意が必要です。大腸菌の2倍位の速さで増えます。そして菌が増えた時に、セレウリドという毒素を出します。この毒素は熱に非常に強いため、少し熱をかけて調理したぐらいでは失活しません(毒素は壊れません)。そのためチャーハンやスパゲッティなどが食中毒の原因になることが多いのです。

あらかじめスパゲッティを茹でておき、使用時に加熱調理するという場合もあるかもしれません。室温での作り置きはダメです。調理場で室温放置しておいたスパゲッティを、翌日ケチャップ等で和えて添え物として提供すると食中毒を引き起こす可能性が高まります。

ノロウイルス

ノロウイルスはご存じのとおり、あらゆる食品が二次汚染を受ける可能性があります。例えば、ノロウイルスに感染していた人の手を介して食品が汚染されます。

ノロウイルスに似たウイルスで汚染された手で、刻んだキャベツを10回繰り返して取り分けた場合、何回目までウイルスがキャベツに付くか? という実験があります。結果は、1回目~5回目、そして7回目に取り分けたキャベツからウイルスが検出されました。なかなかウイルスは、手から落ちないことが分かります。その上、ノロウイルスは数100個という非常に少量のウイルスが口から入っただけで食中毒につながります。これが二次汚染を原因として食中毒が発生し易い理由です。

集団給食での食中毒事例

ノロウイルスによる食中毒の例を挙げると、2017年2月に東京都内で学校給食を原因としてノロウイルスによる大規模な食中毒が発生しました。A市内の学校給食センター関係で患者1,084名、B市内の2小学校給食施設関係で、それぞれ26名、81名、C地域の学校給食センター関係で2名の合計1,193名の患者が確認されました。その原因は同一製造者が加工した「キザミ海苔」で、親子丼や炊き込みご飯などのトッピングとして使用されていました。キザミ海苔の販売者は、加工業者に海苔を小さく切断してキザミ海苔を作製することを委託していました。調査の結果、そのキザミ海苔がノロウイルスに汚染されており、食中毒が発生したことが分かりました。

加熱せずに喫食する乾物や摂取量が少ない食品であっても、ノロウイルス対策が必要であることを認識させた事件となりました。それまでは、キザミ海苔の様な乾燥した食品が食中毒の原因になるとは、私も含めて多くの人は考えていませんでした。解明できた詳しい経過は、食と健康 2017年9月号、および食品衛生研究 2017年11月号(共に、日本食品衛生協会発行)に詳しく紹介されています。

そのキザミ海苔の販売者は大手の海苔屋さんですが、委託を受けてキザミ海苔に加工したのは零細業者で、12月下旬にそこの従事者が嘔吐等の体調不良を起こしていた(多分、症状からノロウイルス感染と推定される)にもかかわらず、海苔の切断作業を続けていました。また、板状の海苔を素手で切断機に投入していました。食中毒発生時のキザミ海苔加工所の拭き取り検査の結果、多くの場所(裁断機、作業場電話、トイレ等)からノロウイルスが検出されました。そして、そのノロウイルスの遺伝子型は、患者や残されていたキザミ海苔から検出されたノロウイルスと全て一致したことから、汚染原因と確定されたのです。

キザミ海苔を原因として食中毒が発生したのが、2月ですから、海苔についたノロウイルスは2か月近くも死なないで生きて感染力を維持していたこととなります。思わぬことから、海苔の様な乾燥した食品に付着したノロウイルスの生存性を知ることとなりました。

この様な事例を顧みると、委託に出す時には、委託先が食品取扱者の健康状態の確認等の衛生管理をしっかりとやっているのか?信頼できる業者かということも事前に、また定期的に確認する必要があります。社員食堂で使う食材についても、食材の納入業者とは安全性も含めて信頼関係があると思いますが、定期的に、そして場合によっては検査成績を要求して確認を行うなどの注意を払うことも重要です。

次に、「海藻サラダ」が原因の大腸菌による大規模食中毒事例について紹介します。2020年に発生したこれも学校給食の例ですが、給食調理は委託業者が行っていました。患者数は2,958名です。海藻サラダに入れたキャベツ、ニンジン、コーンは加熱処理していましたが、カットわかめと海藻ミックスは前日から水に戻し、加熱処理することなく、加熱した野菜と合わせて提供しました。すなわち、前日に水に戻して、そのまま常温放置していたわけですね。

乾燥海藻ミックスには、カットわかめや茎わかめスライスの他、赤杉のり(輸入品)が含まれていました。この赤杉のりから、患者から分離されたものと同じ大腸菌(astA保有大腸菌)が検出されました。

水に戻しただけで食べられるということは非常に便利ではあります。この食中毒事件の時も乾燥海藻ミックスを前日から水戻しして、加熱することなく提供しています。しかし、そこにもし菌がいたとしたら、水に漬けて一晩置いている間に菌は増殖して問題となるわけです。

社員食堂で発生した同じ様な食中毒事例が、平成10年にもありました。ある事業所の社員食堂で発生した「キュウリとワカメの酢味噌あえ」が原因の大腸菌による食中毒です。この時の調理工程でも、乾燥わかめ(輸入品)を水に戻して、加熱処理をせずに和えて提供していました。この事件でも、同じ原材料の乾燥ワカメから原因となった大腸菌O169などが検出されています。

実は、病原大腸菌による食中毒では、O157などの腸管出血性大腸菌を除いて、食中毒の原因食品が明確にされる事例は少ないのです。原因は、菌を持っていた人(保菌者)が何らかの形で食品を汚染した、あるいは、中々ハッキリ特定できないのですが、輸入した野菜類が疑われる場合もあります。少なくとも、O157は牛、カンピロバクターは鶏が保菌していることが多いという様な動物との関連性は認められていません。保菌者は人で、下水、土壌、水等を介して野菜を汚染するのではないかと推定されています。

知っておくべき食中毒対策の基本

食中毒の予防対策としては、「付けない」「増やさない」「やっつける」という三原則があります。まず「付けない」ということです。

調理場では必ずディスポーザブルの手袋をして作業をしていますね。しかし、一番問題なのは、手袋をしてるからと安心して、あちらこちらを触っているケースです。基本は一つの作業で使ったら外し、新しい作業に着くときには新しい手袋を付けるということですが、経済的な問題もあり、現場でどこまで行き届いているのか疑問です。

すなわち、手袋の使い方は非常に重要なのです。少なくとも生肉を扱うときは別にする必要があります。生肉は他の食材と比べて食中毒菌が付いているリスクが高いのです。生肉を使うときは必ず「手袋」をすること、そしてその手であちこちを触らないことです。

また、手に切り傷があり、化膿している場合には、そこには必ず黄色ブドウ球菌がいます。そのようなときには、きず絆創膏で覆い、手袋を付ける必要があります。そして、そのまま食べる食品の調理には就かないことがベストです。あるいはノロウイルスの流行時には、トイレのドアノブにウイルスがついているリスクもあります。手を介して食材を汚染しない様に十分な手洗いと調理時には手袋を使うことが大切です。繰り返しになりますが、手袋を着けた手であちらこちらを触わりながら調理を行うと、手袋を着けている意味がなくなります。何のために手袋を着けているか考える必要があります。細菌やウイルスは目に見えません。十分に気を付けて下さい。

二次汚染の防止について少しお話します。例えば、鶏肉はカンピロバクターやサルモネラ属菌の汚染率が高いことが知られています。鶏肉のカンピロバクター汚染率は50%以上、サルモネラ属菌の汚染率は10%以上の場合もあります。ということは、生肉が入っていたビニール袋に残ったドリップなどの処理にも気を付けなければなりません。無造作に水槽にドリップの入った袋を投げ捨てたりすると危ない。折角加熱して殺菌した野菜などを汚染させてしまうこともあります。まな板や皿、あるいはトングなどを介して汚染させないように注意して下さい。何故なのかという理由を誰もが理解して、危険なことが起きない手順を身につけておくことが重要です。

次に、「増やさない」。例えば、前日に処理して常温に置いておくと、菌は当然増えてしまいます。ですから、室温放置は厳禁です。特に、給食施設で発生することの多いウェルシュ菌食中毒の予防では、菌を増やさないことがとても重要です。

作った食事を室温で長時間置いておくと、菌はどんどん増えてしまいます。特に調理室は室温が高いことが多いので、食中毒菌の増殖に適して(?)います。学校給食では「調理後の食品の適切な温度管理を行い、調理後2時間以内で配食できるように努めること」(学校給食衛生管理基準)、大量調理施設衛生管理マニュアルでは「調理後の食品は、調理終了後から2時間以内に喫食することが望ましい」と記載されています。

しかし、ノロウイルスやO157 は非常に少ない菌量で食中毒になるため、この増やさないという対応では中毒をおさえることはできません。

3つ目の予防策、「やっつける」というのは、加熱、あるいは野菜であれば次亜塩素酸ナトリウム水などを使って殺菌することです。加熱は殺菌するための非常に簡単で有効な手段だと思います。但し、加熱した後の冷却時に汚染させないことも重要です。加熱した後に汚れた容器に入れたら、何の意味もなくなってしまいます。

原材料が最初から汚染されていたら「つけない」では対処できないので、「増やさない」、「やっつける」が大切です。わかめなどの乾燥海産物は、ただ水に戻したら使えるという意識があるかもしれませんが、使用法に明記されている場合以外は、必ず加熱してから使って下さい。そうしないと大きな食中毒に結びつきます。「今まで大丈夫だったから、大丈夫」というわけでは絶対にありません。これまでにお話しした3原則に加えて、「手洗い」も食中毒予防に重要なことです。

食中毒が発生した時の対処

ある大学の学生食堂で、O157による食中毒が発生したことがありました。その現場を見に行ったのですが、キャンパスは広くて、樹々もたくさんあっていい雰囲気でした。学生食堂も外から見るとすごく綺麗なんですね。しかし厨房へ回ると、メニューの多さや食事の提供数に比べて厨房面積が狭いことが気になりました。

厨房に入るときはしっかり手を洗うことが重要ですが、厨房全体が狭いため、厨房入口にある手洗い場も狭く、手をまともに洗おうとすると水が周りに飛び散るかもしれないと推測されました。おそらくここは余り使わず、厨房の中の食材を洗うシンクで手も洗っているんだろうな、という印象を持ちました。やはり狭い調理室では、衛生面で問題が起きやすいと思います。食中毒予防にためには、調理従事者の人数や作業スペースなど厨房の能力にあった調理内容や提供品目が重要ですね。そして、そこで働く人たちの意識ですね。定期的な衛生教育はやはり必要です。

食中毒が発生した時の対処法ですが、疑いが生じた時には、ためらわずに早めに保健所に相談して下さい。悪いことほど早く相談する様にという言葉通りです。そして保健所の指導を受けることです。例えば、食堂を300人が利用し、その中で5人、10人が具合が悪くなり、病院に行く。診察した医師は「また同じような症状の患者さんだ」となると「これはおかしい」となり、保健所に届けることになります。あるいは、会社側が複数人の同じような症状を示す発症者を察知して、保健所に相談する例もあります。

一方の利用者は、もし加熱不十分な状態で提供され、「生っぽい?」と感じたり、食事後に体調のおかしい人が複数いると知ったら、なるべく早く食堂や食堂の担当部署などに伝えることが大切だと思います。そのことが患者の拡大防止につながります。そして、保健所の介入を受けて原因の解明を行う。悪い所は改善して二度と同じ過ちを繰り返さない様にする必要があります。

◆ ◆ ◆

インタビューを終えて

社員食堂のいろいろな衛生問題を疎かにすると、そのしわ寄せは、食堂を利用する人に来ることになります。だから企業が社員食堂を導入しようという場合、その担当者は「社員食堂運営会社が使っている食材は何か」、「どうやって仕入れているのか」「仕入れ先の取扱など把握しているか」「保管方法はどうなのか」「スタッフの衛生教育は徹底しているのか」なども大きな判断基準とする必要があります。

コロナ禍の影響で、外食の機会が減るとともに人々の衛生の意識も一層高まり食中毒も減少しています。だからと言ってもちろん対策を疎かにすることはできません。社員食堂は元々厳しい衛生管理のもとで運営されていますが、社会全体の衛生観念が高まっている今、「社員食堂は、衛生管理が行き届いた安心で安全な施設である」と言うことを多くの人に周知していく必要を感じました。(社食ドットコム編集部)